박물관에서 발견한 장신구

한민족, 최초의 장신구.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

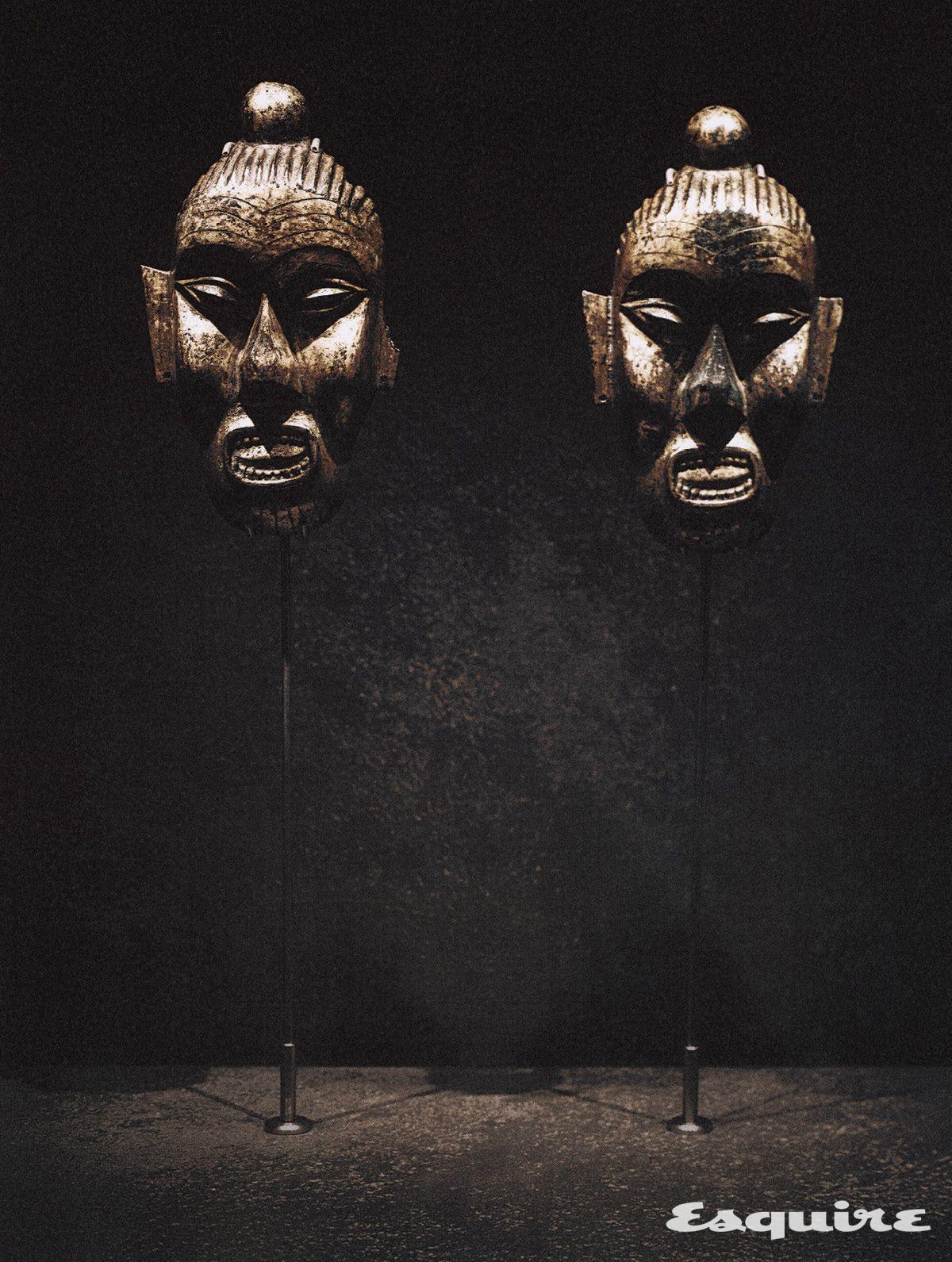

금동 얼굴 모양 장식 : 2~3세기

」가장 오래된 한국인 예맥족의 얼굴을 담고 있는 이 금동 가면은 2~3세기 부여 땅의 일부였던 중국 지린시 마오얼산에서 발견됐다. 길고 갸름한 얼굴형과 앞으로 살짝 튀어나온 턱. 쭉 찢어진 눈꼬리와 도드라진 광대뼈, 바짝 올려 묶은 머리, 심지어는 귀고리를 걸어두었던 흔적까지 섬세하게 표현되어 있다. 두 눈 사이 고리에 끈을 연결해 사냥이나 전쟁 시 가면으로 사용했을 것이라 추정된다.

금동 신발 : 2~3세기

」고구려, 백제, 신라, 가야의 무덤에서는 금동으로 만든 신발을 흔하게 찾아볼 수 있다. 이 무거운 신발을 신고 어떻게 걸어 다녔을까 싶겠지만 무덤에서 발견된 금동 신발은 전부 죽은 이를 기리기 위한 선물이자 장신구였다. 값비싼 신발을 함께 태워 영혼이 좋은 곳으로 갈 수 있게, 좋은 길을 따라 걸을 수 있게 한 것이라고. 죽을 때 만큼은 가장 좋은 신발을 신겨주려 왕실의 것과 똑같은 모양으로 만들었기에 당시 생활상을 연구하는 데 귀중한 자료가 되고 있다.

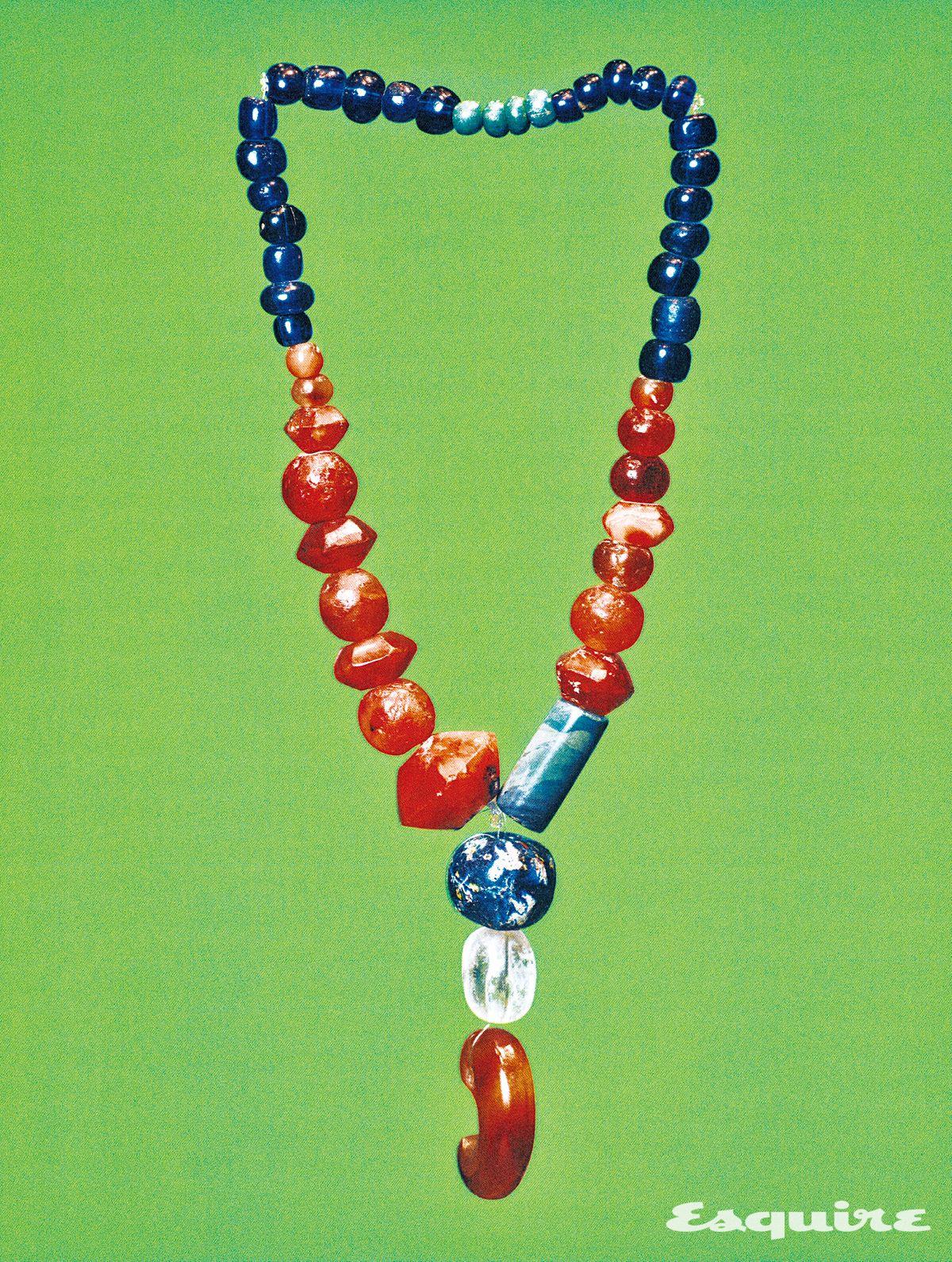

상감유리구슬 : 3~4세기

」<삼국지>에는 ‘삼한 사람들은 금은을 귀하게 여기지 않고 구슬을 꿰어 보배로 삼는다’라는 기록이 있다. 신라의 전신인 사로국 지배층의 무덤에서는 이를 증명이라도 하듯 옥을 비롯해 수정과 마노, 유리 등 다양한 소재의 보석들이 등장한다. 특히 마노제의 곱은옥과 다면옥, 벽옥제의 대롱옥, 수정제의 대추옥, 유리제의 둥근옥이 하나의 실에 엮인 이 목걸이에는 사람 얼굴과 오리, 꽃나무 등이 정교하게 상감된 푸른빛 옥이 사용되어 더욱 귀하다.

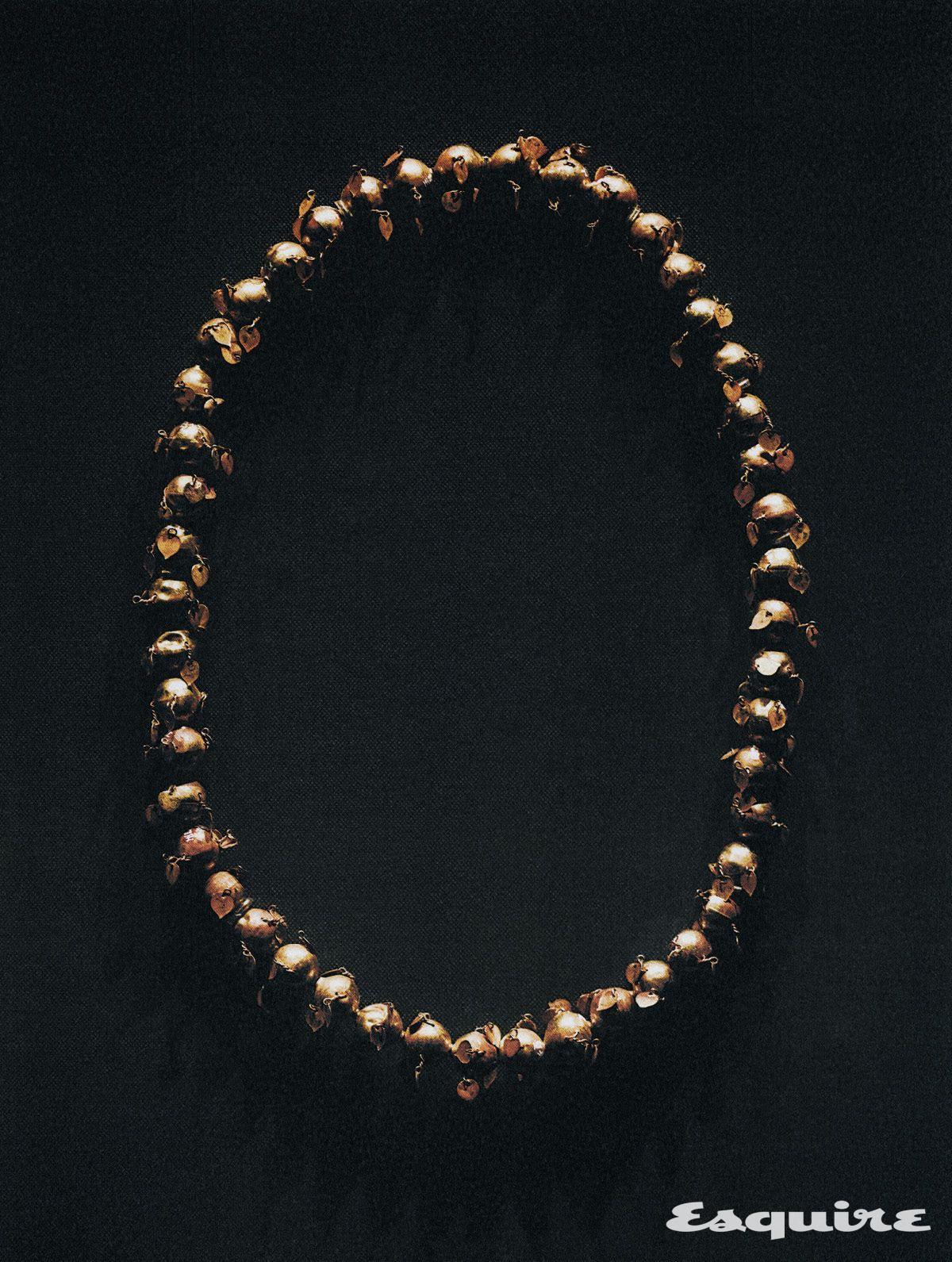

가야의 금 장신구들 : 4세기

」지금 봐도 세련된 장신구가 출토되는 가야는 공예품의 나라였다. 특히 철과 금을 다루는 방식에 있어서는 그 어느 나라도 비할 수 없을 정도로 섬세했다. 심지어 일본의 5~6세기 무덤에서 출토되는 귀고리에서도 가야 세공 기술의 흔적을 발견할 수 있다. 그들은 처음으로 표면을 두드려 둥글고 가는 형태를 만들었고, 거푸집을 써서 금판에 무늬를 새겼다. 귀고리, 목걸이에 많이 쓰이는 얇은 S자형 금판 고리와 사슬고리는 신라나 백제의 장신구에서는 찾아보기 힘든 가야만의 독창적인 유산이다.

국보 87호 금관총 관모 : 5세기

」일제강점기인 1921년 금관총에서 출토된 황금 관모로 어러 장의 얇은 황금판을 엮어 만든 모습이다. 고깔 형태의 관을 머리에 쓴 뒤 끈을 턱에 묶어 고정하고, 관모 앞에는 새와 나비 모양의 관꾸미개를 꽂아 입맛대로 장식할 수 있도록 했다. 겹쳐진 네 장의 황금판은 전부 다른 무늬를 띠고 있으며, 얼핏 천처럼 보일 정도로 얇고 섬세한 만듦새 덕에 신라 관모 중 최고로 평가받는다.

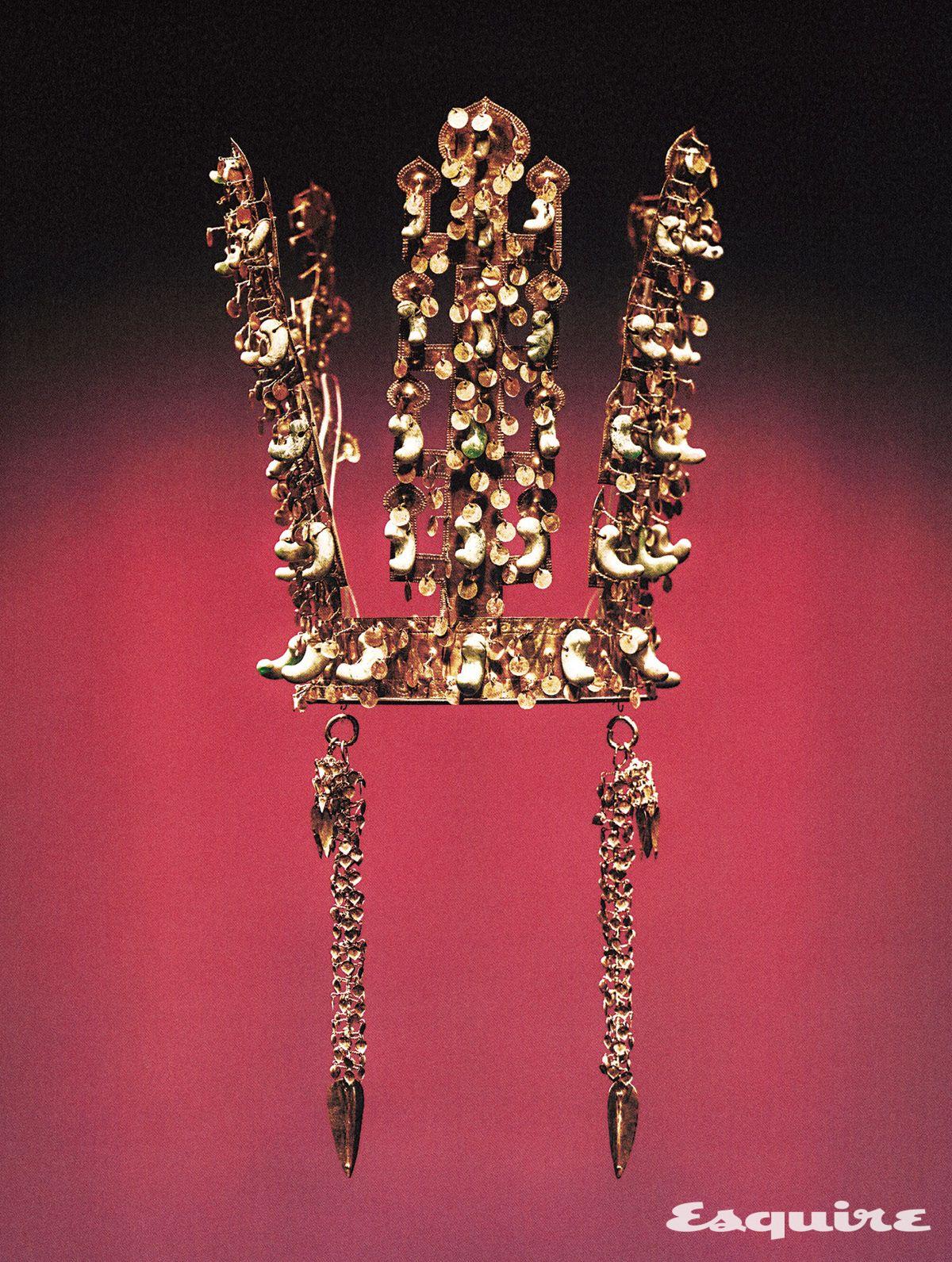

국보 제188호 천마총 금관 · 국보 제190호 천마총 금제 허리띠 : 5세기

」신라시대의 관은 여러 가지 소재와 형태로 발견되지만 금으로 만들어진 관은 오직 귀족 계층인 마립간과 그 일족만이 쓸 수 있었다. 높이 32.5cm, 지름 20cm의 천마총 금관은 지금까지 발견된 금관 중 가장 크고 화려하다. 순도 83.5%의 순금으로 제작됐으며, 금관 전체가 원형 금판과 굽은옥, 나뭇잎 모양의 금드리개로 수놓아져 있다. 이는 지증왕의 금관이었을 거라 추정된다. 함께 발견된 금제 허리띠 또한 허리띠 꾸미개와 요패라 불리는 열세 개의 드리개까지 전부 다 순금으로 만들어졌다. 북방 유목민들이 작은 연모를 허리에 주렁주렁 매달고 다니던 풍습에서 유래해 신라 5세기경 크게 유행했던 허리띠 드리개는 흔히 물고기 모양 금판과 굽은 옥, 단검, 숫돌, 곡옥 등으로 이루어져 있다.

금장식 작은칼 : 5세기

」삼국시대는 고구려, 백제, 신라 세 나라가 패권을 두고 끊임없이 다투었다. 국가 간의 경계는 불분명했고, 끊임없는 영토 확장과 방어가 필요했다. 때문에 각 나라의 전술에 최적화된 칼과 활, 갑옷 등은 국가의 운명을 좌우할 정도로 중요한 역할을 했다. 이 시기에는 무기들의 화려함도 극에 달했다. 경주 황오동 52호분에서 출토된 이 칼은 아주 작은 편이지만 금 알갱이로 장식된 보석과 가는 금실로 섬세하게 꾸며져 있다. 공주와 경주에서 주로 발견되는 환두대도의 경우도 마찬가지. 용과 봉황, 나뭇잎 모양의 금 장식으로 만들어진 칼자루는 곧 나라의 권력과 힘이었다.

은 관꾸미개 : 5세기

」경주 시내를 벗어난 경산, 의성, 대구, 창녕, 부산 등지에서는 금 장신구를 거의 찾아볼 수 없다. 금동관과 은관, 혹은 은으로 만들어진 장신구가 주로 출토된다. 이는 신라가 그만큼 풍요로운 나라였음을 의미한다.

보물 제631호 황남대총 남분 은관 : 5세기

」황남대총 남분에서 발견된 높이 17.2cm, 머리띠 너비 3.2cm, 지름 16.6cm의 순은제 관. 넙적한 마름모 형태로 양쪽에 은판을 가위로 정교하게 오리고 비틀어 꼬아 새의 날개처럼 만든 장식을 더했다. 이는 신라의 관모(官帽)에서 쉽게 찾아볼 수 없던 독특한 양식이어서 문화재적 가치가 매우 높다. 이 특별한 세공 기술은 고구려의 조우형 은관에서 흔히 찾아볼 수 있으며, 때문에 고구려와 교류한 흔적으로 추측되기도 한다.

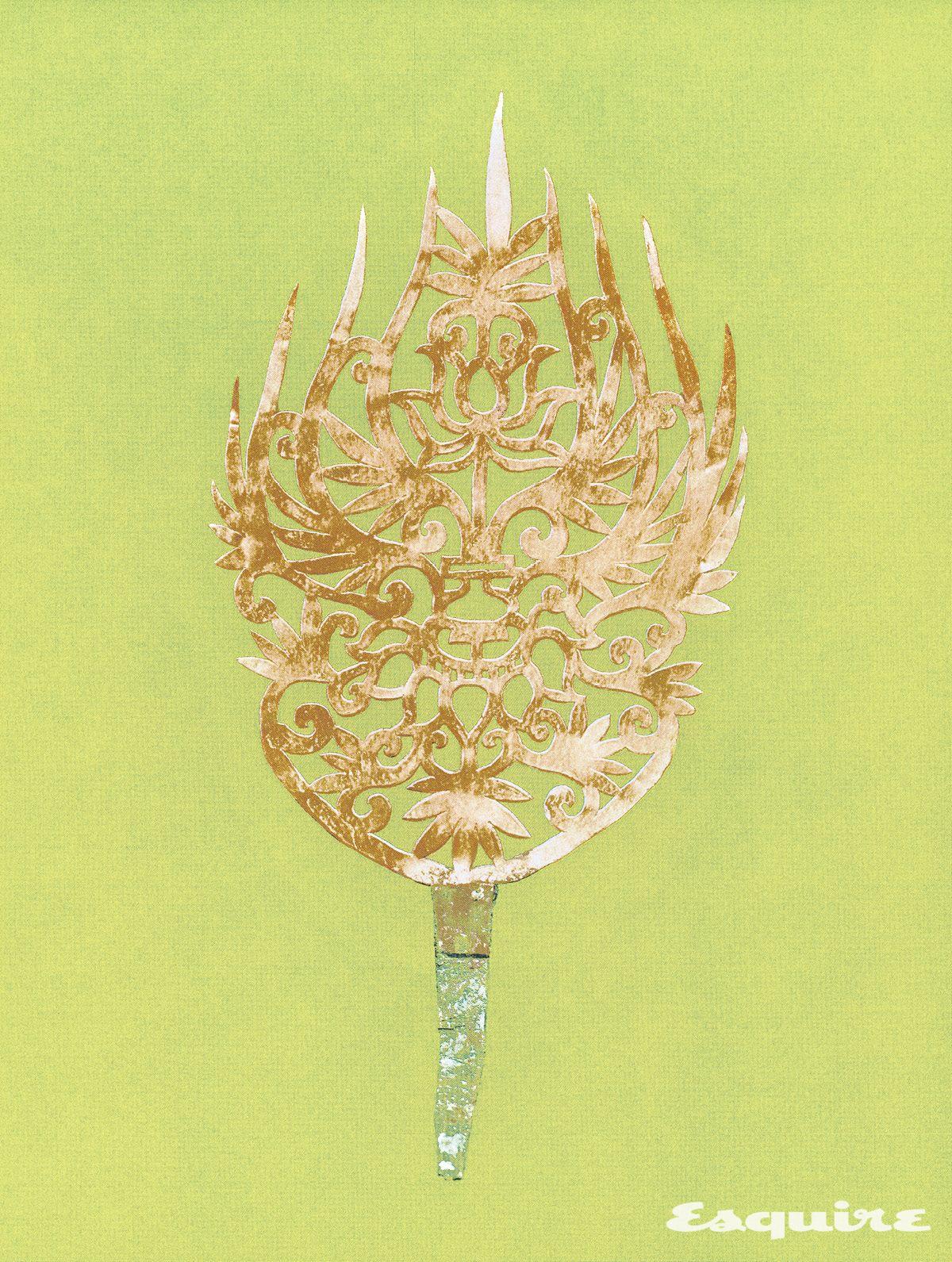

국보 155호 무령왕비 금제관식 : 6세기

」공주시 무령왕릉에서 왕의 관식과 함께 출토된 왕비의 금제 관장식. 모양과 크기가 같은 한 쌍으로 이루어져 있으며, 2㎜ 두께의 얇은 순금판을 두드려 편 후 문양을 따라 오려내는 기법을 사용했다. 일상생활에서 착용해도 무리가 없을 정도로 가볍고 편한 것을 수준 높은 장신구로 여겼던 당대 시대상을 잘 보여주는 유물이다. 관식에 사용된 인동당초문은 지위를 나타내는 중국의 전통 귀족 문양이며, 이는 당시 한반도 남부에 중국 불교 미술의 유행이 크게 번져 있었음을 증명한다.

보물 630호 금 새 날개 모양 관꾸미개 : 6세기

」일본 역사서인 <일본서기>에 ‘신라는 눈부신 금은의 나라’라는 기록이 있다. 966년 아랍 지리학자 알 마크디시는 신라에 대해 ‘밥을 먹을 때도 금으로 만든 그릇을 사용하며, 비단과 금실을 수놓은 천으로 집을 단장한다’라고 적었다. 신라의 황금 문화 전성기는 5세기부터 6세기 전반까지 약 150년간 이어졌고, 세공 기술과 그 화려함 역시 6세기에 극에 달했다. 새의 날개 모양을 본떠 만든 이 관꾸미개가 그렇듯. 움직일 때마다 흔들리며 빛을 뿜어내는 달개가 무려 400개 이상 달려 있다. 이후 방직 기술의 발달로 금 장신구의 자리를 자수와 실크 천 등이 서서히 대체했다.

Credit

- EDITOR Sung Hayoung

- PHOTOGRAPHER Pyo Youngmin

- ART DESIGNER Joo Junghwa

WATCH

#워치스앤원더스, #반클리프아펠, #파네라이, #피아제, #에르메스, #샤넬, #까르띠에, #예거르쿨트르, #몽블랑, #불가리, #위블로, #프레드릭콘스탄트

이 기사도 흥미로우실 거예요!