FOOD

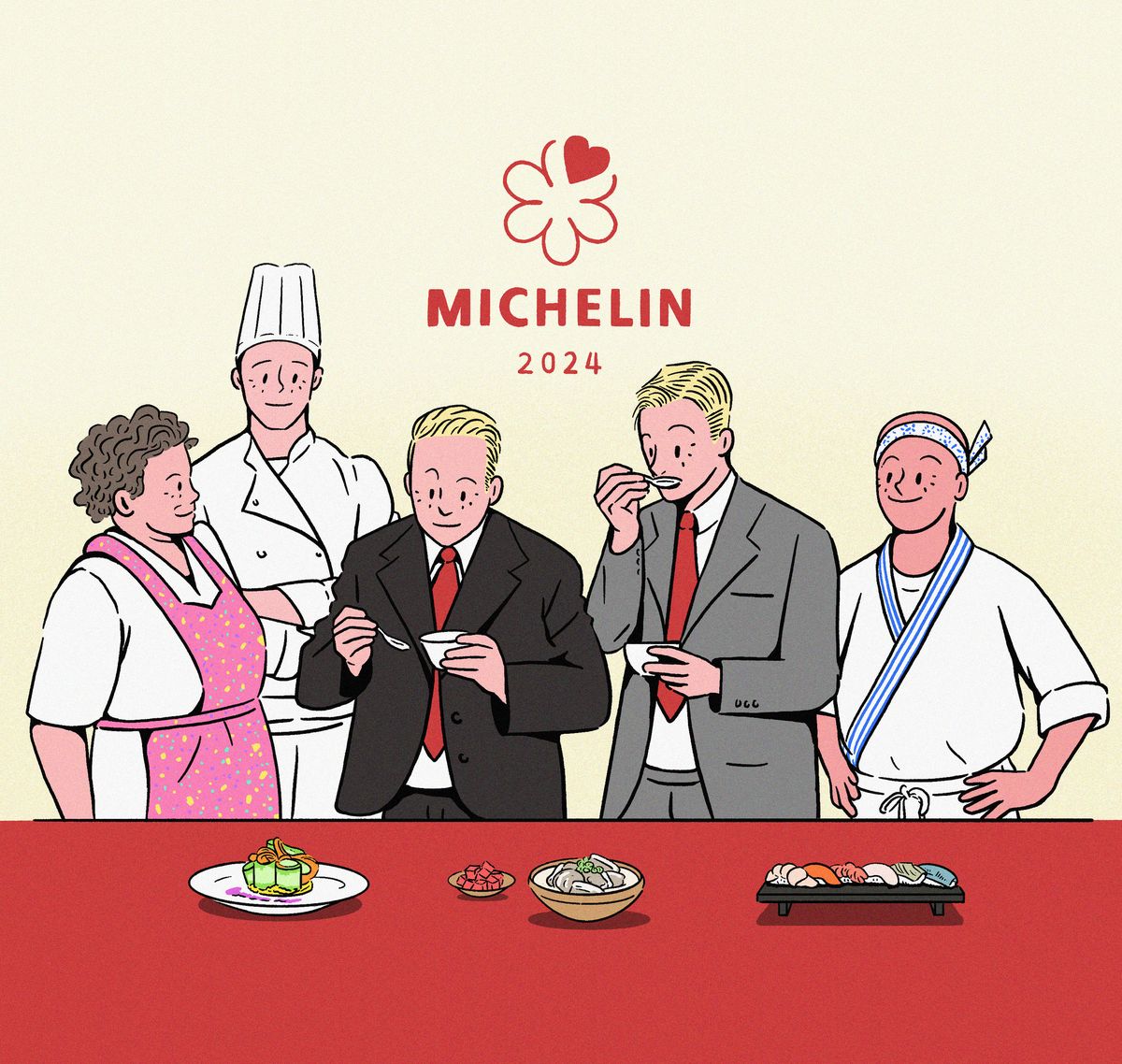

미쉐린 미식의 별을 찾아서

미쉐린 미식의 별을 찾아서

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

그날의 행사는 더욱 특별했다. 처음으로 발간되는 <미쉐린 가이드> ‘서울&부산’의 발표였기 때문이다. 대한민국 제2의 도시, 영남의 심장인 부산이 미쉐린 가이드 도시로 선정된 건 올해가 처음이고, 이는 해운대구에서 행사가 열린 이유기도 하다. 미쉐린이 발표되고 나면 별을 딴 레스토랑들은 몇 달 동안 행복한 후폭풍에 시달리며 예약 폭탄을 맞는다. ‘빕구르망’(저렴한 가격에 좋은 요리를 맛볼 수 있는 레스토랑)은 물론 ‘셀렉티드’(좋은 요리를 맛볼 수 있는 레스토랑) 딱지만 붙어도 한동안은 대기 줄을 서야 맛이라도 볼 수 있을 정도의 호황을 누린다.

‘서울&부산’이라는 소식을 들었을 때 나는 오래전 도쿄 쇼크를 떠올렸다. 2007년 미쉐린 가이드가 처음으로 일본에 상륙했던 해 도쿄에는 그야말로 별의 폭탄이 떨어졌다. 이전까지 미쉐린 3스타 레스토랑을 가장 많이 가지고 있던 미식의 도시는 파리였다. 그러나 그해 도쿄는 파리를 제치고 단숨에 세계에서 미쉐린 3스타 레스토랑이 가장 많은 도시 1위에 올랐다. 당시 로이터 등의 통신사들은 “파리나 로마는 잊어라. 진정한 미식 도시는 도쿄다”라는 문장을 헤드라인으로 뽑았다. 8개의 레스토랑이 3스타를 받은 것만 대단했던 게 아니다. 25개 레스토랑이 2스타를 받았고, 117개의 레스토랑이 1스타를 받았다. 처음으로 인스펙션을 받은 한 도시에 총 191개의 별이 쏟아진 일은 미쉐린 역사상 처음이었다.

교토도 대단했다. 교토는 사실 도쿄나 서울 같은 메트로폴리탄이 아니다. 막상 가보면 기온 일대만 벗어나도 한적한 그리 크지 않은 관광도시다. 한국으로 따지자면 아마도 전주나 경주 정도의 위상이 아닐까? 인구로는 부산보다는 한참 적고, 광주와 비슷하다. 이 도시에 미쉐린 가이드의 인스펙터들이 처음 잠입한 건 2009년. 2010년 발표된 리스트에서 6개의 레스토랑이 3스타를 받았으며 이를 포함한 85개의 레스토랑이 총 110개의 별을 받았다. 당시 신대륙 미식의 성지 뉴욕에도 3스타 레스토랑은 5개뿐이었다. 일본의 작은 도시가 미국의 심장 뉴욕을 미식 전쟁에서 이긴 셈이다. 심지어 프랑스 사람들(미쉐린은 프랑스 회사다)이 심판을 봤는데도 말이다. <뉴욕 타임스>는 당시 “뉴요커들을 불편하게 하는 소식”이라며 한탄했다.

두둥. 그러니 부산은 어떤 결과를 보여줄 것인가? 결론부터 말하면 실망스럽기도 하지만 실망스럽지 않기도 했다. 미쉐린 가이드 발간 첫해인 2024년에 부산에 쏟아진 별은 3개였다. 해운대구의 모리와 피오또, 남구의 팔레트 3개의 부산 레스토랑들이 1스타씩을 받았다. 별의 개수로 따지면, 실망스럽기 그지없는 일이다. 그날 행사를 마치고 나는 부산에 사는 친구를 만났다. 부산 친구에게 내가 농담으로 “미쉐린 너무하네. 1스타 3개라니”라고 말했더니 그 친구는 내게 “그보다 미쉐린은 한국에 왔으면 한식을 뽑아야지. 이번에 뽑은 거 3개도 일식, 컨템퍼러리, 이탤리언이라며?”라고 말했다.

과연 맞는 말이다. 도쿄에 미쉐린의 별이 쏟아진 해에 3스타를 받은 8개의 레스토랑 중 재패니스 퀴진은 8개였다. 교토에서 2009년 첫해에 3스타를 받은 레스토랑 여섯 곳은 전부 재패니스 퀴진이었다. 한편 부산에 미쉐린 한식당이 없는 것에 더해 서울에서도 미쉐린 스타를 받은 식당 중 한식을 하는 곳은 정식, 권숙수, 라연, 밍글스, 비채나, 소설한남, 온지음, 솔밤, 윤서울 9개뿐이다. 나는 친구에게 “사실 한식엔 자체적인 파인 다이닝의 형식이 없다시피 했으니까”라고 답했다. 논란의 여지는 있으나, 한식에는 파인 다이닝의 형식적 특성 중 하나인 코스 요리 문화가 빈약한 게 사실이지 않은가? 예를 들면 같은 아시아 문화권인 일본에는 전통의 코스 요리인 가이세키가 있다. 젠사이, 무코우즈케, 스이모노, 쿠치도리, 하치자카나 등 순서대로 진행되는 가이세키 요리는 전 세계 파인 다이닝의 표준인 프렌치 퀴진이 일본에 전파되기 전부터 파인 다이닝이었다. 효테이, 키초 아라시야마, 기쿠노이 등 교토에서 3스타를 받은 레스토랑 대부분이 바로 가이세키 요리를 베이스로 한다.

이후 서울에 돌아와 만난 부산 친구, 그러니까 대학 이후 줄곧 서울에서 살고 있는 부산 출신의 친구는 미쉐린 가이드 얘기를 듣더니 오히려 내게 반문했다. “파인 다이닝이 뭐야? 좋아서 파인 다이닝이야? 아니면 순수해서 파인 다이닝이야?” 나는 종종 파인 다이닝이 물리학이나 화학 같은 기초과학 학문이나 순수미술과 매우 비슷하다고 설명하곤 한다. 이번 <에스콰이어>에 실린 강민구 셰프가 인터뷰에서 얘기했듯이 ‘파인 다이닝’은 보통 정해진 코스의 요리를 정해진 방식에 따라 조리해내는 것이 아니라, 마치 예술 작품을 만드는 아티스트처럼 혹은 새로운 기술을 고안하는 엔지니어처럼 셰프의 영감을 요리의 형태로 구현해내는 형식이다. 그 과정에서 셰프들은 좀처럼 쓰지 않는 조리 기술을 써보기도 하고, 한 번도 맛본 적 없는 식재료를 찾아 여행을 떠나기도 하며, 먼 기억의 곳간에서 향수를 끄집어내기도 한다. 파인 다이닝 셰프는 새로운 영역에 도전하는 과학자이면서 예술가고, 동시에 메뉴의 가격을 정하고 마케팅에 신경을 써야 하는 기업체의 대표인 경우가 많다. 특히 이번 <에스콰이어>에 실린 다섯 명의 셰프는 모두가 오너 셰프다.

한국에서 파인 다이닝의 역사는 그리 오래지 않았다. 말 그대로 ‘미쉐린 레벨’의 파인 다이닝 레스토랑이 우리의 주목을 받기 시작한 건 내 체감으로는 2010년 코리 리의 ‘베누’와 2013년 임정식의 ‘정식’이 미국에서 미쉐린 스타를 받았다는 소식이 한국에 번지면서였다. 그전까지 미쉐린 레벨의 파인 다이닝은 뉴욕이나 파리에 여행 간 사람들이 퍼세, 프렌치 런드리나 람부르아즈를 관광지처럼 한번쯤 찾아가보는 게 전부였다. 그러니 한국에는 이제 막 파인 다이닝 신이 생기기 시작했다고 봐도 그리 큰 과장은 아니다. <에스콰이어> 이번 호에 실린 다섯 명의 셰프가 거의 최초의 파인 다이닝 세대들이고 이들이 신을 이끌어온 지가 이제 10년이 조금 넘었을 뿐이니까.

서울에 사는 부산 친구는 나의 파인 다이닝에 대한 설명을 듣고는 내게 놀랍다는 듯 말했다. “그런 게 파인 다이닝이라면, 나는 부산이 3개라도 받았다는 게 더 놀라운데? 3개면 많이 받은 거 아냐?”라고. 이어 그는 “파인 다이닝이 부산의 정서와는 잘 안 맞지. 부산은 가성비의 도시니까. 같은 과학이라도 부산은 실용공학을 중시하는 도시지 순수과학을 연구하는 스타일은 아니니까. 영화라면 예술 영화가 아니라 장르 영화와 더 비슷한 도시지.” 즉 그 3개의 별은 가성비가 지배하는 도시 부산에서 파인 다이닝을 사랑하는 소수의 사람들이 소중하게 키워낸 별이라는 뜻이다. 그래서 나는 실망하면서도 실망하지 않았다.

도쿄에는 1스타 레스토랑만 해도 138개인데(3스타는 자그마치 12개다) 서울이 받은 별은 1스타 23개, 2스타 9개, 3스타는 모수가 유일하다라고 한탄하는 것도 틀린 말이다. 국가 전체로 봤을 때 1인당 GDP 차이는 그리 크지 않지만, 미나토구, 추오구, 지요다구의 1인당 평균 소득은 7만 달러가 넘어 우리나라에서 소득 수준이 가장 높은 강남구를 크게 상회한다. 강남구를 예로 든 데는 이유가 있다. 우리가 잘 아는 거의 모든 파인 다이닝 레스토랑이 강남구에서도 압구정, 청담, 논현에 오밀조밀 모여 있기 때문이다.

나는 미쉐린 발표가 있던 바로 그날 부산 친구와 빕구르망 리스트에 오른 한 식당을 찾았다. 발표가 난 지 꽤 시간이 흐른 뒤였고, 수육과 국밥이 기가 막힌 식당이었다. 주문을 받으러 오신 분은 가게의 매니저인 듯했다. “이번에 미쉐린 가이드 빕구르망에 오르셨던데, 축하드립니다”라고 말했다. 그러나 매니저님은 세상 쿨하게 “미세… 뭐시기? 그기 뭐꼬”라며 놀란 표정을 지어 보이셨다. 직원들은 우리의 얘기를 듣고 난 뒤에야 검색창에 미쉐린 가이드가 뭔지 찾아보는 듯했다. 나는 이 장면이 미쉐린과 미식의 별에 관해 꽤 많은 면을 설명해준다고 느꼈다. 반은 농담이지만, 이건 미쉐린 가이드가 홍보에 더 힘을 써야 하는 이유기도 하다.

박세회는 <에스콰이어 코리아>의 피처 디렉터이자 소설가다.

Credit

- WRITER 박세회

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

WATCH

#워치스앤원더스, #반클리프아펠, #파네라이, #피아제, #에르메스, #샤넬, #까르띠에, #예거르쿨트르, #몽블랑, #불가리, #위블로, #프레드릭콘스탄트

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식