STYLE

모엣&샹동 셀러 마스터 브누아 구에즈의 '과학으로 쓰는 시'

그랑빈티지 2015와 그랑빈티지 2015 로제의 출시를 축하하기 위해 모엣&샹동의 셀러 마스터 브누아 구에즈가 서울을 찾았다. 두 와인을 앞에 두고 긴 이야기를 나누며 구에즈가 시를 쓰는 과학자 같다고 생각했다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

와인 집안에서 자라지도 않았고, 생물학을 전공하지 않았음에도 모엣 샹동이라는 거대한 하우스의 셀러 마스터를 맡은 지 벌써 18년이 되어갑니다.

말씀하신 대로 저는 포도밭을 가진 집안에서 자라지도 않았고, 과학 특히 생물학에는 전혀 관심이 없었습니다. 스무 살 때 대학에서 농업경영학을 공부한 게 계기가 됐죠. 당시엔 포도 재배와 와인메이킹이 농업의 여러 분야 중에 특히 각광을 받던 때라 관심이 쏠리더군요.

와인메이킹에서 매력을 느낀 이유는 뭔가요?

좀 살펴보니, 와인메이킹이라는 것은 기술도 필요하지만 동시에 감성이 매우 민감해야 하는 영역이었어요. 일단은 기술적인 측면에 끌렸고, 와인이라는 거대한 문화와 사회적인 측면에 관심이 가기 시작했죠. 무엇보다 병을 따고, 잔에 따르고, 입에 넣는 순간 그 포도가 자란 지역의 땅과 기후를 떠올리는 가상의 여행을 떠날 수 있다는 점이 가장 매혹적이었습니다.

대부분의 샴페인 하우스와 마찬가지로 모엣 샹동 역시 특정한 해에는 빈티지를 생산합니다. 이번에 론칭하는 모엣 샹동 그랑 빈티지 2015는 76번째 빈티지죠. 그간 몇 개의 빈티지를 만들었나요?

제가 2005년 셀러 마스터를 맡은 후에 낸 그랑 빈티지는 2006, 2008, 2009, 2012, 2013이 있습니다. 이번에 나온 그랑 빈티지 2015가 여섯 번째인 거죠. 각 빈티지는 그해 수확 연도의 스토리를 담고 있고, 모엣 샹동의 논빈티지 베스트셀러인 임페리얼 브룻의 일관성과는 달리, 매해의 빈티지가 각기 모두 다르죠. 제게 특정한 기후 상태는 풀어야 할 문제입니다. 예를 들어 2015년 3월부터 8월까지 이어진 전례 없는 가뭄과 그에 이은 폭염으로 포도의 질소 농도가 크게 낮아졌었죠. 특히 샤르도네의 경우 상황이 더욱 심각했고요. 또 포도의 성숙도는 굉장히 높은 반면 산도는 낮았습니다. 이 와인들을 발효하는 과정은 정말 까다로웠어요. 빈티지 샴페인이라면 2015년의 강렬한 더위와 극심한 가뭄의 표현이 와인에 담겨야 합니다. 동시에 모엣 샹동이라는 샴페인 하우스가 가진 고전적이고 전통적인 가치관도 포기해선 안 되죠. 그해의 모든 조건이 샤르도네에겐 가혹했지만, 다행히 피노 누아에겐 매우 우호적인 조건이었죠. 그래서 다른 빈티지들과 비교했을 때 2015년은 피노 누아 44%, 샤르도네 32%, 뫼니에 24%로 피노 누아의 비중이 높아요.(참고로 2012년 빈티지는 샤르도네 41%, 피노 누아 33%, 뫼니에 26%의 비율이다.) 피노 누아의 비중이 높아져서 다른 빈티지에 비해 조금 더 풍성한 보디감과 구조미가 완성됐죠. 종합하면, 결국 그랑 빈티지란 그해의 기후 상태라는 문제를 받아 들고 저만의 해석, 저만의 와인메이킹으로 풀어낸 해답이라고 할 수 있겠네요.

마셔보니 정말 새벽녘에 누군가의 영지 근처에 있는 숲을 산책하는 것 같아요. 가리그(garrigue, 덤불숲)라는 표현이 정확해요. 흙과 나무와 젖은 신록의 냄새가 아주 절묘합니다. 특히 옅은 아니스 향과 그 뒤에 이어지는 쓴맛이 정말 우아해요.

완벽하게 표현했네요. 2015년은 따뜻한 해였는데 봄에 닥친 가뭄 탓에 그런 포도의 특성들이 굉장히 강하게 표현됐거든요. 젖은 흙 냄새, 우리가 보통 어시(earthy)하다고 하는 그 느낌은 7년간의 숙성 기간을 걸쳐 성숙해졌을 때 나타나는 특성이죠. 클래시컬하게 해석된 빈티지의 경우엔 아마 2015보다 산도가 조금 더 높을 거예요. 그랑 빈티지 2015는 아까 말했듯이 산도가 상대적으로 낮고, 그 때문에 피니시에 약간의 쓴맛이 올라오죠.

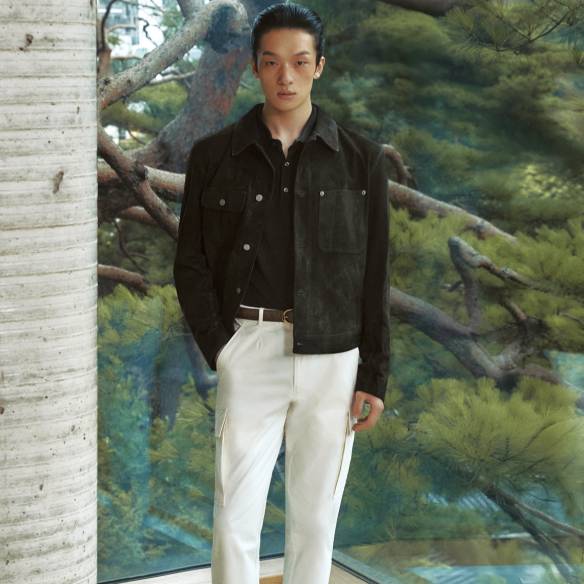

모엣 샹동 그랑 빈티지 2015와 모엣 샹동 그랑 빈티지 2015 로제의 출시를 위해 한국을 찾은 브누아 구에즈가 두 와인의 캐릭터에 대해 설명하고 있다.

실은 방금 너무 떨렸어요. 셀러 마스터를 앞에 두고 첫 시음평을 해야 했으니까요. 엉터리가 아니라니 다행이네요. 그런데 어떤 해에는 모엣 샹동이 원하는 전통의 퀄리티를 넘기기 힘든 해도 있을 것 같아요.

없었으면 좋겠다고 생각하지만, 그런 일들이 있죠. 다만 저희 모엣 샹동은 좀 더 근본적인 해결책을 찾고 있어요. 포도 재배 문화 자체를 좀 많이 바꿨습니다. 소위 말하는 ‘지속 가능한 포도 재배’를 지향하는 방향으로요. 기후변화에 견딜 수 있는 클론(같은 묘목에서 자라 같은 DNA를 지닌 개체들)들을 재배하려 하고 있지요. 미래를 위해 최적화된 방식으로 나아가고 있는 거죠. 최근에는 포도의 수확 시기를 정하는 방식도 바뀌고 있어요. 예전에는 당도나 산도 등의 수치를 보고 수확 시기를 결정했다면, 요즘에는 직접 포도를 맛보고 결정합니다. 더 많은 시간을 들이고 더 복잡한 요소들을 살피는 거죠. 그건 최근 포도 수확 시기가 예전보다 조금 앞당겨진 이유기도 합니다. 또 포도의 변화, 포도 재배의 변화에 맞춰 효모도 조금 더 강화하려 하고 있어요. 저희는 1743년부터 포도 재배를 시작했고 올해로 280년을 맞은 브랜드지만 항상 진화를 추구해왔어요. 저희의 와인은 20년 전, 50년 전, 그리고 100년 전의 그것과 완전히 다릅니다. 모엣 샹동이 끊임없이 보존하려 노력하는 것은 와인 그 자체가 아니라 우리 와인의 스타일입니다.

그해의 포도로 그랑 빈티지를 만들지 안 만들지를 결정하는 프로세스도 궁금하네요. 어떤 사람들이 모여서 결정하나요? 그랑 빈티지 커미티라도 있나요?

아뇨. 제가 단독으로 결정해요. 셰프 드 카브(‘마스터 셀러’의 프랑스어 표현)의 고유한 권한이기도 하고요. 물론 저희 팀과 함께 테이스팅을 하고 팀원들의 코멘트와 의견을 듣기는 하지만, 결정은 결국 저 혼자 합니다. 다만 수확할 때는 그 포도로 빈티지가 만들어질지 아닐지 아직 몰라요. 베이스 와인(포도즙이 1차 발효를 거치면 ‘스틸 와인’이라 하고 이 스틸 와인이 블렌딩을 거치면 ‘베이스 와인’이라 부른다)을 다 테이스팅해보고 나서야 빈티지를 낼지 말지 결정하지요. 사실 수확 시기에는 저희의 대표 상품인 모엣 샹동 임페리얼 브룻을 만드는 게 최우선 순위입니다. 그 후에 베이스 와인의 블렌딩을 수차례 해보고, 그것들이 어떻게 진화하는지를 살펴보고 나서야 빈티지 생각을 하게 되는 거죠. 그런데 실은 올해의 포도로도 빈티지를 내겠다고 결정을 내리긴 했어요. 아직 아무것도 한 건 없지만요.

2023년의 빈티지라면 2030년쯤 출시되겠군요.

그렇죠. 보통 셀러에서 최소 6년의 숙성 기간 이후에 안정화와 숙성 시기가 필요하거든요. 보통 6~7년이니까 그 정도가 되겠죠.

아까 가뭄과 샤르도네의 질소 농도에 대해 잠시 얘기했는데, 이 질소가 우리가 최종적으로 느끼는 관능에 어떤 영향을 미치는지 궁금하네요.

사실 질소는 전부 토양에 있는 것이죠. 토양에서 흡수되어 줄기와 가지를 거쳐 열매까지 전달됩니다. 그런데 이 질소가 토양에 풍부하려면, 봄에 비가 많이 내려야 하거든요. 2015년에는 예년보다 강우량이 60%나 감소했어요. 땅에 질소가 너무 적었죠. 질소가 왜 중요하냐면 효모의 먹이이기 때문입니다. 만약 효모를 위한 질소가 충분하지 않다면 발효시킬 때 황과 같은 달걀노른자 냄새가 나는 분자들이 올라와요. 저희가 정말 지양하는 맛과 향이죠. 2015년에 수확된 모든 샤르도네를 사용하지 못한 이유예요. 질소 농도가 너무 낮은 포도는 쓰지 않았죠.

김치를 담그고 나서도 3개월 2개월 후의 맛을 예측하기 힘든데, 대체 6년의 숙성을 예측한다는 건 얼마나 정교한 과정일지 상상도 안 되네요.

사실 저희도 실패할 때가 있습니다. 숙성 기간을 거쳤음에도 제대로 진화하지 못한 몇 개의 빈티지는 출시하지 않았어요. 물론 6~7년을 다 기다린 건 아니고 매해 어떻게 진화 중인지 계속 테이스팅을 하면서 체크를 하니까, 글렀다고 생각하는 순간 포기하지요. 2002년 빈티지와 2003년 빈티지처럼 출시 순서가 바뀌는 경우도 있지요. 2002년보다 2003년 빈티지가 먼저 발표됐습니다. 2003년을 발표할 때까지 2002년의 잠재력이 아직 발현되지 않았거든요.

얘기를 듣다 보니 샴페인은 과학자가 쓴 시 같아요.

아까 말했듯이 기술적인 측면이 필요한 건 당연해요. 기술이 없다면 한 해만 좋은 와인을 만들 수 있을지는 몰라도 일관된 좋은 와인을 유지하며 만들기는 힘듭니다. 그러나 기술력에만 의존하다보면 우수한 와인은 만들 수 있을지 몰라도 뛰어난 와인은 만들 수 없죠. 그래서 필요한 게 바로 민감성(sensitivity)이기는 해요.

Credit

- EDITOR 박세회

- PHOTOGRAPHER 김성룡

- ASSISTANT 송채연

- ART DESIGNER 최지훈

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식