LIFE

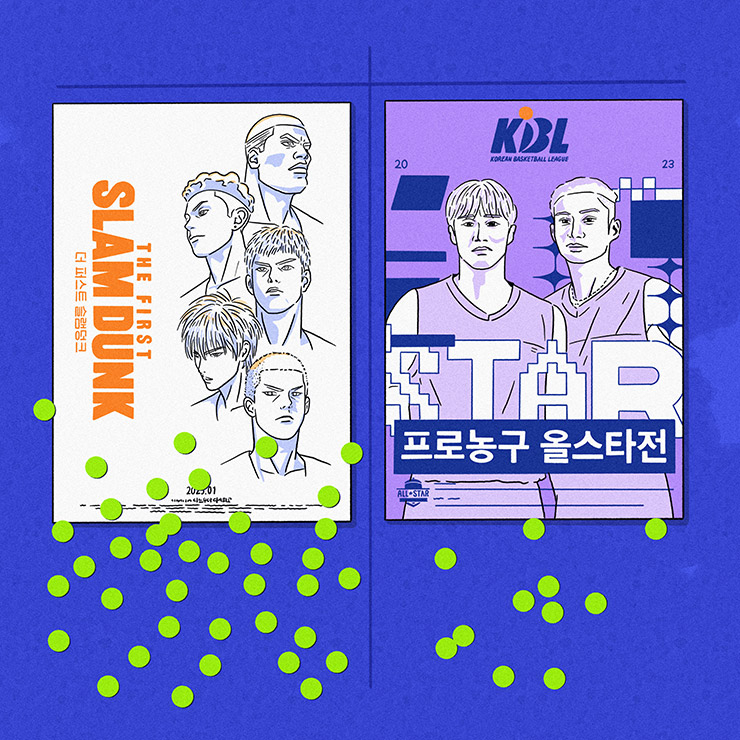

<더 퍼스트 슬램덩크>와 한국 농구, 그 엇갈린 운명

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

나를 포함해 <더 퍼스트 슬램덩크>의 주요 관객층으로 꼽히는 3040세대가 본격적으로 NBA를 접한 건 1990년대 초반이었다. 최전성기를 누리고 있던 마이클 조던에 대한 관심으로 시작된 농구 열기에 기름을 부은 콘텐츠가 바로 <슬램덩크>와 <농구대잔치>였다. 다들 쉬는 시간 종이 울리기 무섭게 운동장으로 뛰어나가 ‘조던! 허재! 문경은! 강백호!’ 등 각자 좋아하는 선수 이름을 연호했다. 이때까지는 NBA, (프로리그 출범 전) 국내 농구 그리고 만화가 만들어낸 가상의 캐릭터가 같은 선상에서 경쟁했다. 리그의 수준 차이는 중요하지 않았다. 모두가 농구가 주는 순수한 매력에 빠져들었던 것이다.

일본의 사정은 달랐다. <슬램덩크>의 엄청난 인기와 별개로, 성인 농구 수준은 낮았다. 성인 농구의 경쟁력을 가늠해볼 수 있는 척도인 국가대표 한일전 성적을 들춰보자. 대한민국 농구협회(KBA)에 따르면 한일전이 처음 시작된 1960년대부터 1980년대 중반까지 양국은 번갈아 승패를 나눠 가졌다. 그러나 허재와 서장훈 등 불세출의 스타들이 대표팀에 합류한 1980년대 후반 무렵에는 격차가 크게 벌어졌다. 한때 한국 대표팀이 일본을 상대로 16연승을 기록했을 정도다. 이 때문에 NBA 선수 배출에 대한 기대치가 높았던 쪽도 한국이다. 일본 팬들에게 <슬램덩크> 속 정우성의 존재가 만화에서나 볼 수 있는 환상이었다면 한국 팬들에게는 가까운 미래에 실현 가능성 있는 이야기였던 것이다.

현재로 돌아오면, 상황은 역전됐다. 일본에서는 21세기 들어 다부세 유타, 하치무라 루이, 와타나베 유타 등 NBA 선수가 다수 배출됐다. 특히 다부세는 자국 세미프로 리그인 JBL(현 B.리그)에서 뛴 뒤 NBA에 입성했다. 단순히 아시아 시장을 겨냥한 마케팅 힘으로 리그에 진출한 것이 아니란 소리다. 신체 조건이 월등했을까? 아니다. 다부세의 키는 175cm에 불과하며, 포지션도 신체 조건에 크게 영향을 받지 않는 포인트 가드다. 만화 속 정우성의 이야기가 현실이 되어 팬들과 함께 호흡하게 된 것이다.

한국 사정은 정반대다. 발전은커녕 퇴보했다. 물론 한국인 최초로 NBA에 진출한 하승진이 있었지만, 예외적인 케이스다. 신장 221cm, 체중 138kg, 양팔 길이(윙스팬) 226cm라는 압도적인 신체 조건에 힘입어 드래프트 지명을 받았다. 한국 농구 육성 시스템이 배출한 선수라기보단 유전과 확률의 승리로 보는 편이 타당하다.

우리는 왜 과거의 영광에서 한 발자국도 앞으로 나가지 못했을까? 일단 엘리트 체육 체계가 초래한 ‘입시’ 관련 병폐가 있을 것이다. 이는 한국에 뿌리내린 대부분의 스포츠에 적용되는 문제이기도 할 터다. 창의적인 슈팅 또는 볼 핸들링 훈련이 필요한 시기에 정형화된 점프슛과 패스만 주입받은 선수는 더 높은 차원의 리그에 진입하기 어려워진다. ‘드리블 마스터’ 카이리 어빙 같은 선수가 한국에서 배출될 수 있을지를 생각해보면 답이 나온다.

또 다른 문제는 1997년에 출범한 프로리그(KBL)에서 찾을 수 있다. 흔히 표현하는 전국구 스타 배출이 끊겼다. KBL이 2017년 당시 리그 출범 20주년 기념으로 선정한 레전드 12인 중 국내 선수는 총 10명이었다. 양동근을 제외한 허재, 문경은, 이상민, 서장훈, 전희철, 추승균, 현주엽, 주희정, 김주성 모두 1990년대 농구대잔치 시대와 인연이 닿아 있다. 근래 주목받은 오세근, 김선형 등도 분명 출중한 실력을 갖췄지만, 이전의 스타들이 누린 전국구 스타의 위상과는 거리가 있다.

KBL이 스타를 배출하지 못한 이유는 서글프다. 외국인 선수 중심 운영이 계속되면서 국내파 선수의 역할이 갈수록 감소했기 때문이다. 수없이 많은 농구 경기를 봐온 나였지만, 국내 농구 경기를 보며 진지하게 충격을 받은 적이 딱 한 번 있다. 프로농구 초창기 시절을 호령했던 미국 출신 조니 맥도웰이 나선 경기에서였다. 그가 선보인 포지션 파괴와 토털 바스켓은 혁명 그 자체였다.

여기서 비극이 시작된다. 외국인 선수 의존도가 높아질수록 성적은 보장됐다. 그 결과, 외국인 선수들이 직관적이면서도 화려한 드리블 돌파와 슈팅을 전담하고 한국 선수들은 수동적인 역할만 맡게 됐다. 단테 존스, 피트 마이클, 안드레 에밋, 리카르도 래틀리프(라건아), 귀화 혼혈 선수인 문태종(재로드 스티븐스) 등이 대표적인 사례다. 그나마 프로농구 초창기 시절부터 입지를 다진 이상민, 서장훈, 김주성 등의 사정은 나았다. 2000년대 중반 이래 데뷔한 선수들은 조금이나마 남아 있던 성장 기회마저 잃었다. 프로리그가 팬들의 관심에서 괴리된 ‘재미없는’ 농구로 전락했던 가장 큰 배경이다.

다른 스포츠와 비교해보면 현실이 더욱 어둡게 느껴진다. 초창기 월드 베이스볼 클래식과 2008년 베이징 올림픽의 야구 대표팀, 유소년들을 축구 클럽으로 이끈 박지성과 손흥민, 골프의 박세리, 피겨스케이팅의 김연아, 배구의 김연경 등 자라나는 세대들의 이목을 끌 만한 월드 클래스 성과나 스타가 농구에는 없다. 이러한 현실에서 누가 미래의 농구 스타를 꿈꾸겠는가?

이 와중에 프로농구연맹은 한 차례 흑역사를 남기고 만다. 2018-2019 시즌, 바뀐 외국인 선수 선발 제도와 관련해 연맹은 새로운 규정을 발표했다. 장신 기준 200cm 미만, 단신 기준 186cm 미만 선수만 선발한다는 것이었다. 해괴망측한 규정이었다. 의도는 좋았다. 국내파들의 약점인 높이 열세를 어느 정도 지우고, 빠른 농구에 특화된 단신 선수를 다수 유입해 프로농구 인기를 재점화한다는 계획이었다. 현실은 녹록지 않았다. 한국 농구가 재미없어진 건 한국 선수들이 외국 선수에 비해 키가 작아서가 아니라, 외국인 선수들에게 과도하게 의존한 천편일률적인 전술 때문이었다. 200cm 이상 장신 외국인 선수가 사라진다고 고질적인 문제가 해결될 리가 없었다. 195cm 외국인 선수에게 의존하면 만사형통이니까. 결국 연맹은 두고두고 회자될 흑역사만 남긴 채 다음 시즌에 곧바로 신장 제한 규정을 폐지해야 했다. 불과 5년 전 이야기다.

많은 문제가 산적해 있지만, 농구 인기 부활을 위한 노력은 현재 진행 중이다. SPOTV와의 계약을 통한 안정적인 중계권 확보에서부터 시작해 풍족한 선수 지원 확보로 이어진 아시아 쿼터 도입, 그리고 연말연시 뜻깊은 축제인 농구영신(籠球迎新) 경기 등 긍정적인 시도는 계속되고 있다. 높은 잠재력을 가진 유망주 이현종과 여준석 등의 존재도 호재다. 살짝 희망 회로를 돌려볼까? 여러 노력 덕분에 한국 농구의 인기가 반등할 무렵 이현종, 여준석의 NBA 진출이 맞물리게 되면 한국 농구는 다시 1990년대의 인기를 누리게 될지도 모른다. 농구 버전 김연아, 류현진, 손흥민 같은 선수가 청소년들의 롤 모델로 자리 잡는다면 더할 나위 없겠다. 이런 ‘희망 회로’가 불타버리지 않기 위해 필요한 건 농구인들의 인내심이다. 한마음, 한뜻으로 한국 농구를 재건하는 지난한 과정을 버틸 수 있는 힘. 그 시간을 견디고 나면, 언젠가 <더 퍼스트 슬램덩크>처럼 다시 전 세대의 사랑을 받을 날이 돌아오지 않을까.

염용근은 농구 전문 칼럼니스트다. 네이버에서 국내 대표적인 NBA 전문 기사 ‘오늘의 NBA’를 연재했다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 염용근

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

MONTHLY CELEB

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식