LIFE

이성자, 지구의 대척지로 향하다

1918년생, 한국의 1세대 추상화가 이성자 화백의 전시가 제60회 베니스 비엔날레의 공식 병행 전시로 열렸다. 그 현장에서 이 전시를 큐레이팅한 바르토메우 마리 전 국립현대미술관 관장과 만나 이야기를 나눴다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

1977년 파리 프로세시옹 스트리트에 있던 아틀리에에서. 이성자재단 제공.

이성자는 한국의 1세대 재불 화가이며 김환기, 유영국 등과 함께 1세대로 꼽히는 유일한 여성 추상화가이고, 1만3000여 점에 이르는 방대한 작품을 쏟아낸 거대한 작가지만, 그에 앞서 이성자라는 이름으로 존재한 ‘앙디비주엘르’다. 2024년 아직 우리는 ‘Foreigners Everywhere’를 주제로 비엔날레를 열지만 1918년생인 이성자는 한 인터뷰에서 이렇게 얘기한 바 있다. “나는 한국 사람도 아니고, 불란서 사람도 아니고 이성자라는 앙디비주엘르”라고. 대체 그녀는 우리보다 얼마나 빨리 시대를 앞서간 것일까? 그럼에도 전시관은 일반의 감각으로도 공감하기 충분한 따듯한 언어들이 가득했다. 이를테면 가족을 향한 무한한 사랑이 빛나는 초기 작품들이 그랬다. 이성자의 초기 작품 중 가장 널리 알려진 ‘내가 아는 어머니’(1962)가 대표적이다. 이날 나는 전시관 오른편 정면에 걸린 이 작품을 보다가 아래쪽에 있는 마치 괘와 같은 형상들에서 문득 웃고, 울고, 화내고, 슬퍼하는 어머니의 모습을 먼 타국에서 그리워하는 이성자의 심경이 느껴져 눈물이 와락 쏟아질 뻔했다.

그건 바로 얼마 전 화가의 일생을 책으로 읽었기 때문일 수도 있다. 그는 스무 살이던 1938년 일본 도쿄의 짓센여자대학교를 졸업한 후 경성제국대학 졸업생인 의사와 결혼해 효자동에서 신혼살림을 시작했고, 아들 셋을 키우며 행복한 엄마로서의 일상을 보내다 한국전쟁이 한창이던 1951년 파경에 이른다. 파경의 사유는 남편의 불륜이었으나 지금과는 달리 제대로 된 이혼 절차가 마련되어 있지 않던 시절 세 아이의 양육권마저 빼앗긴 채 피난길에 올랐다. 그때까지 미술은 그의 인생에 없었다. 피난 시절 알게 된 주불영사관 서기관의 도움으로 패션학교에서 의상 디자인을 공부하기 위해 프랑스 파리로 떠난 것이 인생의 전환점이었다. 그녀의 재능을 알아본 패션학교 선생님의 권유로 1953년 파리의 그랑드 쇼미에르 아카데미에서 회화 수업을 받게 되며 서른 다섯의 나이에 처음으로 순수미술을 공부하게 되었으니 말이다. 그녀가 1만3000여 점의 방대한 작품을 남긴 건 그 이후 약 60년간의 일이다. ‘내가 아는 어머니’를 그린 1962년, 그는 이미 구상 시대와 추상 시대를 지나 ‘여성과 대지’의 시대로 들어서고 있었고 여성을 생각하며 어머니를, 또 두고 온 아이들을 떠올렸을 것이다.

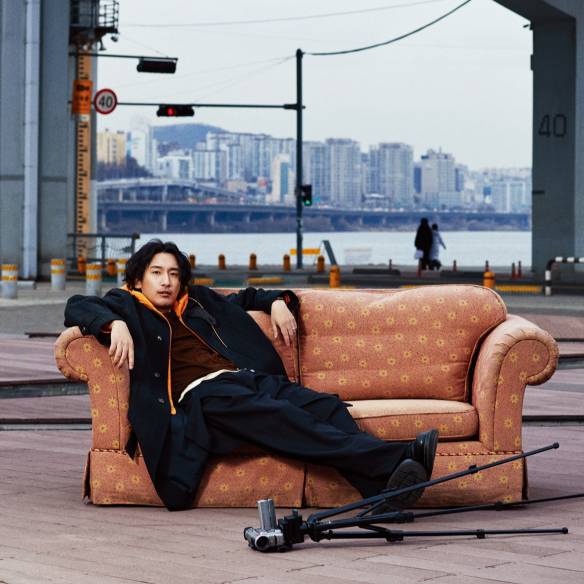

전시가 열린 아르테노바 앞에서 포즈를 취하고 있는 바르토메우 마리 전 국립현대미술관장.

<이성자 : 지구 저편으로>의 전시 전경. 전면에 있는 작품이 ‘내가 아는 어머니’(1962)다.

“전시의 작품들이 모두 시간의 순으로 배치된 것은 아니지만, 대략적으로는 벽을 중심으로 오른쪽은 초기 추상을, 반대쪽 공간은 도시와 하늘과 우주를 그리는 시기로 나눌 수 있겠네요.” 마리 전 관장이 말했다. 그는 이어 “시간이 지나면서 이성자의 시각이 변하는 모습도 흥미롭습니다. 대지와 어머니의 시대 때는 수평적인 시각을 가졌다면, 도시와 우주의 시대에 가서는 수직적인 시각을 갖게 되지요.”

이성자는 세계와의 교감 없이 하나의 방법론 안에 고립되는 작가가 아니었다. 앞서 언급한 것처럼 개인의 감정 상황이 바뀌면, 양식과 주제 역시 긴밀하게 반응해 결과물에 새롭게 드러났다. 또 다른 좋은 예들이 이번 전시 제목의 근원이기도 한 ‘지구 반대편으로 가는 길’(1980-1994) 연작이다. 이 연작은 작가가 아이들을 보러 프랑스에서 한국으로 오가며 비행기에서 내려다보이는 알래스카의 풍경을 보고 그린 것으로 두 국가를 오가는 그녀의 감정이 들어간 일기장이나 다름없다. ‘우주’(1995-2008) 연작 역시 마찬가지다. 마리 전 관장은 “이성자의 작업에서는 우리 모두가 거대한 우주에 속한 하나의 존재라는 인식을 읽을 수 있어요”라며 “전 세계 미술 관객들은 주변 환경, 세상, 우주를 개인과 사람과의 관계 속에서 해석해내는 작가를 보게 될 겁니다. 여성 작가들이 전통적으로 배제당하고 저평가된 가운데, 회화라는 매체가 표현과 공유의 서사에서 어떤 역할을 차지하는지 확인할 수 있는 자리가 될 거예요. 또한 이성자의 작품 세계가 세계 미술계에서 새롭게 발견되었을 때 한국의 근현대미술사는 더욱 풍성해질 거고요”라고 밝혔다. →

Credit

- PHOTO 이성자재단/갤러리현대 제공

- ART DESIGNER 김동희

MONTHLY CELEB

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식