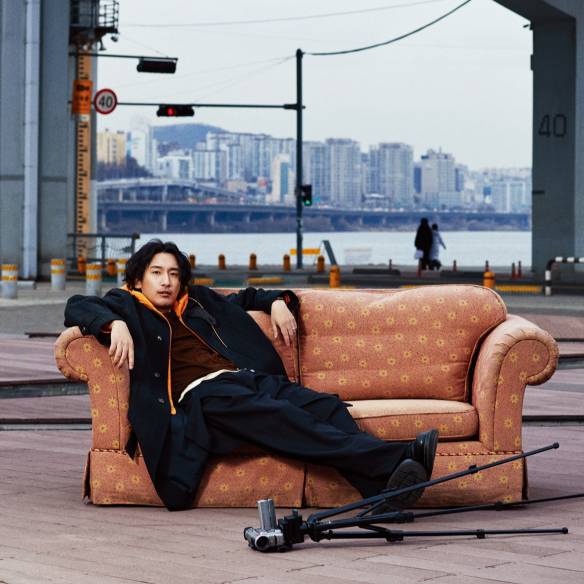

카리브해에 있는 나비 모양의 섬 '과들루프'에서 태어났고, 프랑스에서 살았으며 베를린에서 활동하는 작가 토미야스 라당을 에스더 쉬퍼에서 만났다. 힙합 댄서이자 자신의 작품 틀을 직접 제작하는 목수인 라당은 전통 춤인 궈카와 그 음악을 연주하는 북이 가진 생명력에 대해 말했다.

자신의 작업실에 선 토미야스 라당의 모습. Courtesy the artist and Esther Schipper PHOTO Ibra Wane

전시를 보고 관객들이 어렵지 않게 떠올릴 두 개의 단어는 ‘신체’와 ‘신화’일 듯합니다.

그 두 가지 개념을 바탕으로 작업을 한 게 맞아요. 제가 워낙 역사 그리고 인류학에 관심이 많습니다. 저는 신화라는 형태가 사실 관객들에게 좀 더 깊이 있는 예술적 감흥을 전달하기 위한 서사적 도구라고 생각해요. 신화의 언어는 비유와 상징이고, 그래서 제 작품에는 많은 비유와 상징이 등장합니다. 제 이전 전시의 제목인 [POLYCHROME - The Myth of Karukera & Cibuqueira]에 등장하고 이번 전시에 설치된 비디오 작품에도 등장하는 ‘카루케라’와 ‘시부케라’는 콜럼버스가 과들루프에 당도하기 전 원주민들이 자신들의 땅을 부르던 이름이었어요. (구글 지도를 보여주며) 여기 보시면 과들루프는 마치 나비의 날개처럼 대칭의 형태를 갖춘 두 개의 땅이 붙은 형태예요. 한쪽은 ‘낮은 땅’이라는 의미로 ‘바스테르’라 부르고 다른 한 쪽은 ‘높은 땅’이란 의미로 오트테르라 부릅니다. 하나의 몸에 딸린 두 개의 날개, 같은 몸의 일부라는 메시지를 던지고 식민지 이전의 것들을 보여줌으로써 탈식민적 접근 방법을 사용하고 싶었어요. 지금 에스터쉬퍼 서울의 2층에서 상영 중인 영상 작품에서 춤을 추는 두 인물의 이름 역시 ‘카루케라’와 ‘시부케라’예요.

신화가 있긴 있었어요. 그런데 우리가 지금 그 신화의 내용을 알 수 없는 이유는 콜럼버스가 과들루프에 당도한 이후, 당시의 유럽 열강들이 그 섬을 차지하기 위해 원주민들을 학살했기 때문이죠. 글로 옮겨지기도 전에 구전할 사람들이 사라진 거요. 이야기의 조각 같은 것들이 떠도는 형태로 남아 있기는 한데, 그런 것들은 신화라기 보다는 최근에 새롭게 만들어진 이야기일 가능성이 높아요. 실제로 남아 있는 건 돌에 새겨진 그림 정도거든요. 아무도 그게 무슨 뜻인지는 몰라요.

전 얼마 전에 출장으로 네바다의 한 사막을 보러 갔었는데, 그곳에도 아메리카 선주민들이 남긴 낙서들이 있었어요. 그런데 그 낙서를 남긴 선주민들은 그곳을 떠나야 했고, 낙서의 의미를 알 방법은 사라졌지요. 비슷한 얘기네요.

맞아요. 카리브해와 미국 전역에 퍼져 있는 문제죠. 저는 사실 과들루프와 생마르탱 등 카리브해에 흩어진 섬들의 역사를 다룬 작업을 잘 몰라요. 그건 저뿐 아니라 아직은 정말 소수만이 관심을 두는 분야거든요.

'KA Spirit I', 2023. Hand-carved oak wood drum with mahogany stain, mirrored glass and tiles, 76 x 33 x 32 cm, Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul PHOTO CHROMA

이야기가 곧 힘이라는 생각이 드네요. 갤러리 1층에 전시된 ‘Ka Spirit’에서 ‘카’는 무슨 의미인가요?

고대 이집트에서 온 사상인데, 우리는 인간의 정신이 두 가지 요소인 ‘카’와 ‘바’로 이루어졌다고 믿거든요. ‘바’(Ba)는 모든 사람이 다른 사람과 구분되는 일종의 ‘인격’을 뜻하고 ‘카’(Ka)는 이를 활성화하는 일종의 생명력을 말합니다. 카는 이를테면 죽은 사람과 산 사람을 가르는 요소지요. 우리가 곡을 연주할 때 사용하는 게 바로 ‘카’입니다. 우리의 활력의 주파수, 삶의 에너지가 진동의 형태로 전달되는 게 음악이고, 그러므로 카로 연주하는 음악은 신성한 것입니다. 이런 ‘카’들은 쿠바 등의 카리브해 인근의 여러 섬에 서로 다른 형태로 번져 있지요. ‘카 스피릿’은 물론 전시된 작품일 뿐 아니라 연주도 가능한 악기입니다.

과들루프에는 단일혈통이라는 개념이 거의 없다시피 해요. 저만해도 혼혈이죠. 자세한 건 유전자 검사를 해봐야겠지만, 제 경우엔 외할머니가 선주민의 피를 반 정도 이어받으신 걸로 알고 있어요. 서아프리카에서 넘어온 사람들도 있고, 선주민들과 섞인 사람들도 있고, 유럽 혈통이 섞인 사람들도 있지요. 조상 문제는 굉장히 조심스러운 주제예요. 노예를 부린 사람들의 기록은 17세기 16세기의 것도 남아 있지만, 노예로 살아온 사람들의 기록은 찾기 힘들거든요. 순수 혈통을 논하는 의미가 없어요. 세계화가 범람하기 전부터 저희는 이미 세계화된 사람들이었으니까요. 과들루프에는 레바논 사람, 중국인, 인도인 등 정말 다양한 사람들이 살고 있거든요. 전 이러한 다양성이 인간의, 또 카리브해 사람들의 본질이라고 생각해요. 전 춤(힙합)도 추고, 목공도 하고, 영상도 만들죠. 종종 ‘왜 그렇게 많은 걸 하냐?’라는 얘기를 듣는데, 제 정체성은 하나가 아녜요. 다양하지요.

맞아요. 사실 제가 억지로 하려고, 인위적으로 끌어낸 게 아니라 그냥 자연스럽게 그런 것들을 하게 되었어요. 어려서부터 그림을 그렸고, 춤도 췄었죠. 아버지가 목공을 하셨던 터라 제 작품에 쓰이는 프레임은 제가 직접 만들어보고 싶더군요. 표구 값이 너무 비싸더라고요. 제 작품은 프레임조차도 작품의 일부예요. 프레임을 떼어 내버리면 사실 같은 작품이 아닌 거죠. 작품의 의미는 살아있겠지만, 프레임에 따라서 그 작품의 색감이나 구조를 잡은 터라 그 의미도 변화할 거예요.

프레임도 너무 아름답지만, 그 곁을 꾸미고 있는 장식들이 마치 패션을 완성하는 주얼리 같아요. 지금 당신이 몸에 한 장신구들처럼요.

사실 저기 있는 크리스털들은 건축 자재 판매장에서 산 기성품이에요. 가구 디자인도 공부했던 터라, 건축 자재에도 당연히 관심이 있었거든요. 이런 크리스털들은 영적인 에너지와도 관련이 있다고 믿어요. 저 역시 믿음을 가진 가족 안에서 자랐고, 이 자연의 세계는 어떤 종류의 에너지를 품고 있다고 믿습니다. 그래서 제 작품을 통해서 그 자연과의 관계를 계속 유지하려고 노력하는 거죠. 제가 처음 그림을 보게 된 곳도 교회 성당이었어요. 그렇게 회당의 그림을 보던 어느 날 부모님께 “왜 흑인 천사는 없어?”라는 질문을 던지게 된 거죠. 전 아마 그렇게 예술과 세상에 대한 물음을 가지게 된 것 같아요.

'WEB: The link that connects us all', 2024 Oil on linen with hand-carved wooden artist frame with appliques 165 x 132.4 x 5.2 cm (framed), Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul PHOTO CHROMA

그러고 보니, 당신의 작품에는 여러 천사의 상징들이 등장하지요.

전 제가 천사라는 존재와 가깝다고 느꼈어요. 눈에 보이지 않는 것에 물리적인 형태를 부여한 것이지요. 눈에 보이지 않는 나의 영혼은, 나의 정신은 어떤 모양일까, 어떤 형태일까, 그런 생각을 기반으로 만들었죠. 전 아까 말했던 ‘왜 흑인 천사는 없어?’라는 질문이 결국 제 작품에 드러나는 탈식민적 사고의 시작이었다고 생각해요.

모든 그림의 프레임 안에 또 다른 프레임이 존재해요. 그래서 역설적으로 프레임 바깥의 무언가를 그리는 것처럼 느껴집니다.

전 늘 자유를 찾는 게 저의 어떤 목적이라고 느껴요. 그림을 그릴 때에도 춤을 출 때도 저는 항상 최대한 자유롭기 위해서 노력해요. 제가 추는 힙합 장르의 춤은 높은 수준의 적응성이 필요합니다. 어떤 음악이 나오든 어떤 맥락에 따르든 변화와 적응을 해야 하죠. 그림도 마찬가지예요. 밑그림 등의 준비 과정을 전혀 거치지 않고, 제 손을 믿습니다. 손이 가는 대로 자유롭게 제 영감에 신실하게 그려내지요. 서유럽의 갤러리스트들이 제 그림을 굉장히 어려워했던 이유기도 합니다. 그들은 어떤 특정한 스타일, 정의된 정체성의 틀 안에서 저를 해석하려 했는데, 그게 여의찮았던 거죠. 서유럽 사회에서는 이런 자유로운 존재를 좀 불편해한다는 느낌을 받았습니다.

'Chaviré, Soukouss, Liberation', 2024 Oil on linen with hand-carved wooden artist frames and hand-carved painted wooden elements, 125 x 255 x 5.2 cm (overall), Courtesy of the artist and Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul PHOTO CHROMA

그림에 반복적으로 다리와 발의 이미지가 등장해요. 마치 중력이 없는 것처럼 점프하거나 날아가려는 듯 보이기도 하고요.

해석은 자유예요. 저는 발과 손이 고유의 지성과 지적이 힘이 있는 독립적인 주체이자 자유의 매개체라고 생각해요. 과들루프에서 무용수들이 추는 춤은 절대 그 발의 그 모든 면적이 땅에 닿아 있지 않아요. 항상 발뒤꿈치라든지 아니면 발가락 아니면 발의 옆면 바깥 면이나 외부 내부 그렇게 그런 부위들만 지면에 닿지요. 그런 춤의 발 모양들을 그렸어요. 춤은 그 사회와 댄서들의 사회적 지위와 일상성을 그대로 드러내요. 이런 형태의 과들루프 전통춤인 ‘궈카’(Gwo ka)를 보면 술 취한 사람이 추는 춤 같다는 느낌을 받기가 쉬워요. 균형을 잃고 비틀거리는 그런 모습이 있거든요. 노예 지배를 겪었던 시대의 불안정성과 사회 분위기 그리고 일상의 이미지가 스타일로 승화된 것이지요. 그 반대인 서양의 발레는 완전히 다르죠. 두 발을 곧게 땅에 디디고 지배적인 태도로, 매우 군사적으로 움직이지요. 그 춤을 추기 위해서는 엄청난 노력이 필요한 게 보기만 해도 느껴지지요. 아프리카 디아스포라의 춤을 서양의 춤과 비교해 보면 춤이 세상과 어떻게 연결되어 있는지를 알 수 있어요. 심지어 궈카 춤에서는 무용수가 음악에 따라가는 것이 아닙니다. 그 반대예요. 무용수의 춤을 보고 연주자가 적응해서 리듬을 표현하지요.