LIFE

신성희의 베니스 전시에서 '돌아앉은 아이'를 보다

베니스 자르디니 바로 앞에서 열린 신성희 작가의 전시에서 김창열 작가가 말한 돌아앉은 아이를 떠올렸다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

작업 중인 신성희 화백의 모습.

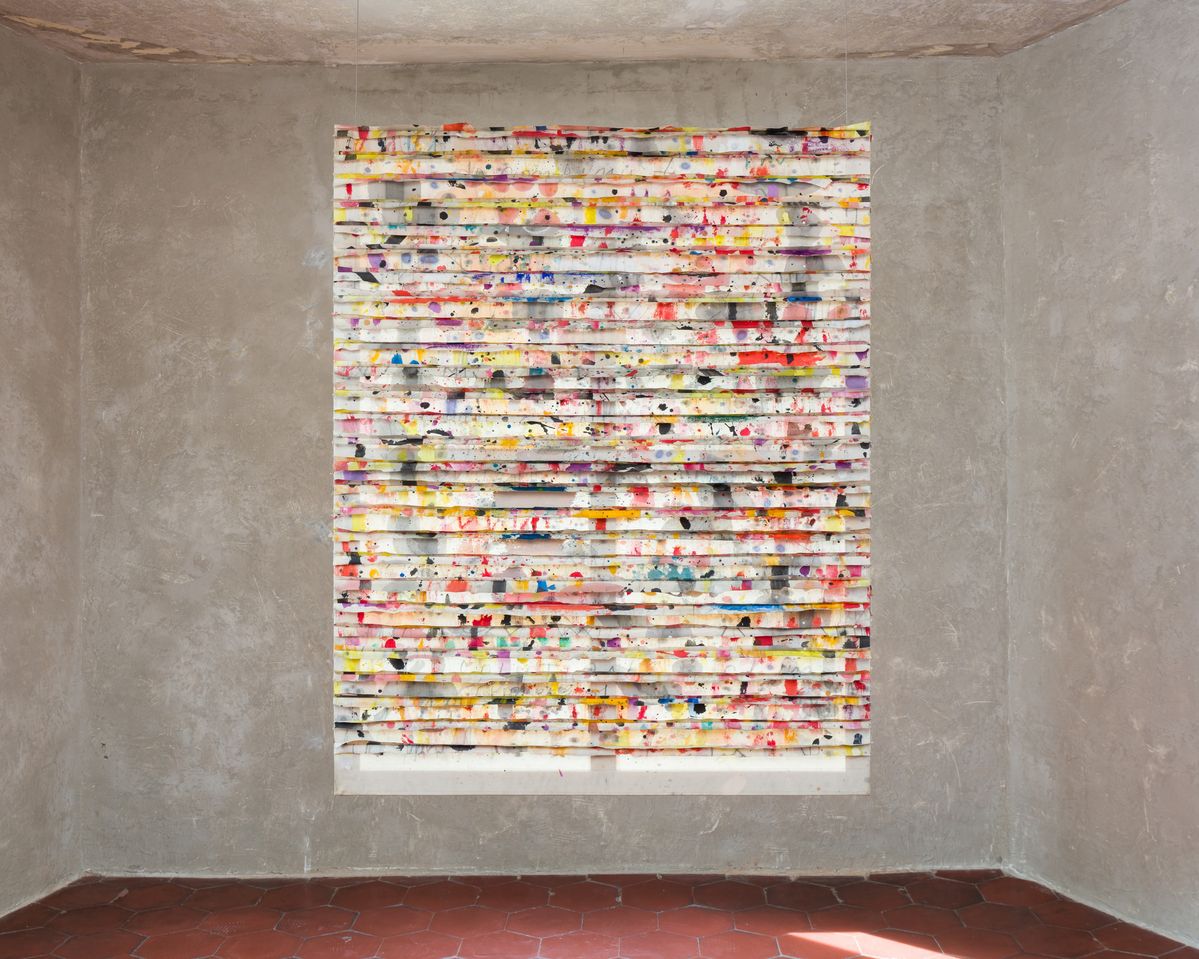

그는 흔히 ‘평면에서 입체를 꿈꾼 화가’로 평가받는다. 전시는 그의 작품이 평면을 찢고 튀어나오는 순간의 기록이라 할 수 있는 ‘박음 회화’(꾸띠하주) 연작(1993-1997)과 아예 평면을 자르고 엮어 입체로 재구성한 ‘엮음 회화’(누아주) 작품 19점을 전시했다. 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 3층 한 방을 차지하며 줄에 걸려 매달려 있는 ‘연속성의 마무리’(1995)다. 캔버스에 표현주의 양식으로 추상회화를 완성한 뒤 이를 일정한 간격(종종 일정하지 않게 자를 때도 있었다)으로 길게 잘라 띠를 만들고 이 띠들을 박음질해 이어 붙였다. 그렇게 이어 붙인 캔버스엔 마치 마무리를 하지 않은 셔츠의 안쪽처럼 박음질 바깥으로 비집고 나온 띠의 여분들이 돌기처럼 솟아 옆에서 보면 마치 일정한 간격으로 세운 펜스 같다. 이 박음질 회화의 뒷면을 보는 것은 처음이다. 박음질 회화의 앞면이 마무리하지 않은 솔기처럼 거칠었다면 뒷면은 셔츠 박음질의 겉면처럼 색의 조화가 매끄럽게 연결되어 있었다. 1993년에 신성희의 작업 방식에서 처음 등장한 방식으로, 홍익대학교 미술대학의 전영백 교수는 이 작품의 그림자에 집중해 해석한 바 있다. 그는 “캔버스 천의 솔기가 조성하는 화면의 그림자는 실제 공간을 만들고 시각의 장(site)에 공존하게 된다”라며 “회화의 시각장(visual field)과 실제 공간이라는 양극단이 한 화면에 같이 접붙여 있는 셈”이라고 밝혔다. 그는 2005년 작가 노트에 ‘캔버스의 증언’이라는 부제를 붙이고 자못 엄숙하게 “우리는 입체가 되고자 하는 꿈을 갖고 평면에서 태어났다. 평면의 조직과 두께는 공간을 향해 나아가리라 희망했다”라며 “우리는 일으켜 세워지기 위하여 접고 중첩되어졌다. 찢고 다시 묶여졌다”고 적은 바 있다. 특히 주목할 대목은 이것이다. “자, 이제 우리도 저 사물들과 생명체처럼 그림자를 만들자.”

신성희, ‘연속성의 마무리’, 1995. 그의 박음 회화 시절을 대표하는 작품이다.

좌대에 올려두고 조각이라 우기면 조각으로 받아들일 법도 한 신성희의 누아주 작업들은 앞선 양식들과 마찬가지로 액션 페인팅으로 캔버스 화면을 구성하고, 이를 띠 형태로 길게 잘라낸 후 틀이나 지지체에 묶어 ‘평면과 입체의 통합’을 이룬다. 앞서 ‘캔버스의 증언’이라는 부제가 붙은 신 작가의 글은 그가 생의 후반 즈음에 캔버스로부터 들었다는 ‘감사의 말’이다. 이를 두고 강수미 교수는 “이 에피소드는 얼핏 주술적 이야기나 물활론(animism)의 한 구절처럼 다소 난센스에 작위적으로 들린다”고 하면서도 “신화적이기보다는 오랜 시간 ‘회화’라는 특정 장르와 ‘캔버스 및 물감’이라는 특정 질료들을 통해 실행한 한 인간의 예술 실천을 압축하고 있다”고 평했다.

신성희, ‘공간별곡’, 2000. 그의 엮음 회화 시절을 대표하는 작품이다.

추상에서 가장 중요한 것은 작품 그 자체보다 작가가 작품의 양식에 가닿기까지의 고민과 과정이다. 극사실주의 마대 회화, 콜라주, 꾸띠하주, 누아주로 이어지는 신성희의 변화에는 일관된 방향이 있다. “신성희 화백이 막 작품 활동을 시작하던 시절에는 단색화 추상이 지배적이었어요. 여러 색을 쓰면 ‘천하다’는 분위기까지 있었으니까요.” 권영숙 디렉터가 말했다. “마대 작업도 모노크롬적인 것처럼 보이지만 사실은 다들 하지 않는 극사실주의를 하셨던 거죠. 또 이후 프랑스에서 콜라주 작업부터 색이 폭발한 이유는 한국에서의 단색화의 어떤 도미넌스에 대한 반발이 아니었을까 하는 생각도 해요.” 베니스의 팔라초 카보토에는 신성희 작가의 아들 신형철 그르노블 대학교 교수가 함께했다. 그는 “아버지께서 그림을 그리시면 제가 자르고 어머니께서 박음질하시곤 했지요”라고 말했다. 마대 위에 마대를 그릴 만큼 뛰어난 표현력을 가진 작가가 종국엔 표현을 배신하고 제스처의 세계로 진입한 이야기를 들으며 김창열 작가가 언급한 ‘돌아앉은 아이’를 떠올린다. →

Credit

- PHOTO 갤러리현대

- ASSISTANT 신동주

- ART DESIGNER 김동희

MONTHLY CELEB

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식